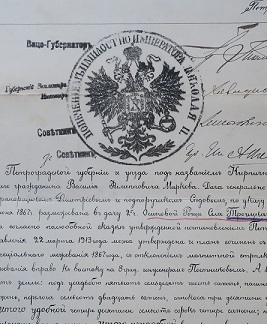

Порядовщик [рассказ] / Соллогуб А.В. [1877]

Воспроизведено по изданию:

Сочинения графа А.В. Соллогуба. Т. 1. – СПб.: тип. О.И. Бакста, 1877. – 292 с.

***

Сегодня утром я был на кирпичном заводе, где праздновался почин. Все рабочие, мужчины и бабы, стояли кругом священника с обнаженными головами и горячо молились об успешной летней работе.

Мне приходится второй раз присутствовать при такой сцене.

После молебна, обыкновенно, сам хозяин, перекрестившись, берет станок и, смочив руки, выделывает первый кирпич. После него подходит старший приказчик, а за ним уже рабочие — порядовщики. Каждый из них делает по 2 или по 3 кирпича. Тут смотрят: у кого вышел кирпич ровнее да почище. Примета самая верная. Хорош кирпич — и вся работа за лето на лад пойдет; крив вышел кирпич — ну не приведи Господи! — все лето промаяться, и заработки плохие будут. Когда рабочие перепробуют свое счастье, то все отправляются в порядовщицкую хату, в артель. Там приготовлено угощенье на славу. И говядина соленая есть и пирог, изготовленный артельною маткой, водка очищенная и подкрашенная, красная уж, наверно, также заготовлена на самого хозяина на его семейство. Чистые полотенца висят через стол, а одно на образке в углу повешено. Вся артель собирается. Священник благословляет хлеб-соль, а хозяин со стаканом подкрашенной поздравляет артель с зачином. Затем, каждый работник подходит к хозяину и жмет ему руку. Дескать, в ладу нам рука об руку с тобою жить. После уж не разберешь ничего, подымается говор, рассказы — и ничего в толк себе не возьмешь. А особенно, когда хозяин, поблагодарив за угощение, из хаты вон выйдет, такой шум подымут, что и через Неву слышно. Мне из всех порядовщиков особенно понравился один высокий, немного сгорбленный старик. Ему — лет пятьдесят пять. Редкие седые волосы кольцами вьются и скрывают мощную шею. Длинная, клином, борода с сильною проседью оттеняет его правильное лицо. Жрецы, служившие Перуну, должны были быть похожи на него… Он не участвовал в зачине, так как у него болела рука. Обойдя кругом завода и вернувшись в контору, я нашел поджидающих меня нескольких рабочих, а между ними и старика порядовщика. Когда дошла до него очередь, я его позвал в контору.

— Что тебе нужно? спросил я его.

— К вашей милости пришел! Больно рука уж ломит. Лекарствия какого-нибудь не дадите ли… Глины все с лапушником прикладывал, Спаси Господи, помогало, а теперь боль-то ничем не уймешь.

Я дал ему лекарства и стал расспрашивать.

— Ты какой артели?

— Осташевской, барин, села Рогачевки, вместе с Сухоткиным пришли. Сухоткина, чай, знаете?

— Как не знать! Он у меня и в прошлом году работал.

— Что ж ты в прошедшем году у меня не работал? почитай, все кто в отход ходят из Рогачевских — у меня работали.

— Да я, барин, уж больше пяти лет будет, как на заработки не ходил.

— От чего же в этом году ты опять собрался?

— Нужда пришла. Семь баб на руках осталось, а я работник один.

— Разве сыновей у тебя нет?

— Два их у меня.

— Где же они?

— А для-че вам, барин, это знать?

— Так, к слову пришлось.

— Ну, коли к слову только пришлось, так и знать вам, ведь, не потребно. Старик сказал это таким твердым и решительным тоном, что я посмотрел на него с удивлением.

— Ну, за лекарствие спасибо, барин, проговорил старик, поворачиваясь, чтоб уйти.

— Постой-ка еще… как тебя зовут?

— Евстафьем, а по дому — Сирюков.

— А не сродственник ли ты Сирюковым, что́ у вас к окружном судили. Выслал я им задатки, а они и не пришли.

Старик молчал.

— Что ж ты не отвечаешь? ведь, не ты согрешил, а сродственники твои, что ли. Так тебе-то что!

— Сыновья они мне, проговорил он тихо.

В конторе, кроме меня и старика, никого не было. Я много слышал об этих Сирюковых и решился его расспросить.

— Ну, извини, сказал я ему. Ведь, я не знал… чай жаль тебе их.

— Чего их, нехристей, жалеть! сказал старик угрюмо.

— Ведь, все на каторге-то больно уж жутко, возразил я на его странный ответ.

— Не миновать и то им было каторги.

— Как так?

— Да кровь в них разбойницкая такая. Знал я, наперед знал, что так будет. Вот Божья кара и настигла. Что должно быть, того ничем не отворотишь, сказал порядовщик.

— Отчего же именно должно было быть? спросил я.

— Так, кровь не выносит, сам я в том виноват, да уж написано так на роду у меня, начал порядовщик. — Вот, барин, как это случилось: молод-то я был тогда, собой — чего хаять — молодцем был — без малого косая сажень; хотел меня отец женить, да все не по нутру мне выходило, все отнекивался. В то время верстах в пяти от нас выселки были: помещик наш старый, после француза, приказал туда больно уж бойких поселить, так и звались выселки — Разбойки… Ну, а на счет веселья — шабаш — разливанное море. Когда под час попадешь к ним, угостят на славу, и не обидят, а коли на стороне кого поймают, так облупят уж так, что нечего говорить, —почти голышом отпустят.

— Раз, ночью, у нас коня свели со двора. Конь был добрый, любимый. Туда-сюда, искать стали. Ну, вестимо дело, — в Разбойку свели. Все тогда так говорили. Нечего делать, взял я топор поострее, за пояс задел, да и давай Бог ноги в Разбойку. Пришел я и никого не застал: все, вишь, на промысел пошли, одни бабы да дети остались. Должен я сказать, что их все боялись пуще огня, никто к ним, почитай, и не ходил. На меня-то смотрели, как на диковинку какую, из окон поглядывали. Сел я на пень, да и стал ждать, что будет. Вижу я: из избы вдруг баба с коромыслом идет, на коромысле — белье. Эй, думаю себе, вот от нее и выпытаю я: нет ли тут лошади приводной с утра. Баба к реке — я за ней; стал я глядеть на нее. Нет, барин, таких уж нет, я никогда и не видал такой. Высокая, статная, глаза-то точно звезды блестят; кожа белая, как снег, а косы черные — чуть не до земли… Услыхала она меня за собою, обернулась.

— Тебе что? спрашивает, а сама брови так и сдвинула.

— Народ жду! в ответ ей говорю.

— А для-ча тебе народ?

— Коня свели у меня. Коли не добром, так топором, а отберу, продолжал я и забыл совсем, что хотел хитрить.

— Ишь рьяный какой, сказала она и усмехнулась. — Времени много, коли ждать хочешь, на — неси белье! А сама, гляжу, смеется.

— Да что, барин… Такой дурман на меня навела, что я и сказать не могу. Мягче воска стал… Слушался ее точно ребенок, все белье за нее всполоснул. И уж очень весело мне было в ту пору. Села она на траву и смеется, на меня глядючи. К вечеру народ собрался, все на меня искоса поглядывали. Я-то об лошади, почитай, и забыл совсем. Гляжу: на водопой коней ведут. Так и есть! И мой буланый с ними… Уж больно рассерчал я тогда, в глазах зарябило. Бросился я на парня, что коня-то вел, и выдернул у него недоуздок.

— Нехристи! говорю я. — Конь-то, ведь, мой!

Тут на меня все накинулись. Да я топором взмахнул. Народ-то и отступился. Вмешалась тут Груша за меня.

— Чего вы, нехристи, все-то на одного напали? Ежели, говорит, он сам пришел — так вы уж с ним по-Божески поступите. Выходи кто подюжей, да и борись с ним. Коли наш верх возьмет — наша лошадь, а коли он повалит — ну так пускай себе ведет коня.

И больно по сердцу это мне было.

Боролись мы с одним парнем. Бог помог, повалил-таки я его, а потом к Груше подошел — спасибо сказать.

— Ну, иди, проваливай, чтоб и духу твоего не было! промолвила она, а сама на меня таково ласково смотрит.

Часто после того стал я захаживать в Разбойку. Все, бывало, так уж и подгонишь, чтобы с Грушей повидаться. Родители мои больно серчали на меня за то, а Груша сама мне и доброго слова не промолвила.

Раз, ночью, — я на сеновале спал—слышу вдруг, кто-то кричит меня. Голос знакомый, а распознать не могу. Сюда, сюда! — зовет голос. Гляжу и глазам не верю: Груша стоит, на вид-то спокойная, а сама, как снег, бела.

— Семья меня замуж выдать хочет, так я, вот, и сбежала. Возьми ты меня в жены.

— А коль не выдадут тебя за меня? спросил я.

— Так что-ж, по своей воле буду жить с тобой. Курица ты, что ли, что меня не отстоишь.

— Молод я тогда был!.. Сердце во мне так и ёкнуло… Решил я с родителями переговорить. Ну, вестимо дело, отец мне порку задал… Как я, вишь, помимо его воли, жену собирался взять! И слышать не хотел… Сговорились мы с Грушей, да и ушли в отход в одну темную ноченьку. В Киев пошли — на богомолье. Тогда ведь строго было, — крепостными еще состояли… Года три этак и блуждали мы с нею. Все хорошо у нас шло, да одно только плохо — больно уж на руку не чиста она была; где, что стащить можно — уж наверно стащит п от меня скроет. Месяца уж через два потом скажет. И бил же я ее тогда — все исправить хотелось, — да где тут, из березы сосну не выделаешь! И уж такая она была, барин, зазорная—прости Господи! — что и приступу к ней не было, одного меня только и слушалась. Чуть кто ее потревожит, так сейчас за нож и хватится. Глаза кровью нальются, страшная станет такая, — не приведи Бог!.. А уж меня ежели кто затронет, — беда!.. жизни своей не пожалеет. Разов 10 в кутузке за буйство сидела. Бывало мне и стыдно за нее, а все сердцу-то легко было: потому-знаешь, что меня уж ни на кого не променяет. Угораздило меня таки жениться на ней. Такого попа нашел, что за деньги женил… Вернулись мы восвояси. Нечего было делать, женатого сына из дому не выгонишь. Отец у меня всех в строгости держал. Ну, и Груша ничего себе, жила смирно.

Стали у меня сыновья подрастать. Озорники страшные вышли из них… И стегал-то я их, и без хлеба-то на сутки оставлял, и к столбу-то привязывал, ничего не брало! То пастухи придут жалиться, что стада их разогнали, то — вишь, всех лошадей, пойманных на выгоне, до полусмерти загнали… И, ведь, жизнь им была в копейку. Знать, кровь такая уж была у них… В то время, без малого всю Разбойку в Сибирь сослали. Стар я уж становился… Где уж тут — за тремя сыновьями уследишь и стали в отход уходить — да, ведь, и я тоже, все по заводам мыкался. Ну, знамо дело, в отходе мало хорошему научишься. «О-ох! говорил я им; не миновать вам кандалов!» Так, верно же сердце мое чуяло.

Раз ночью — не так давно это было, — вся семья в сборе находилась, и вечернюю молитву читали. Жена-то моя в углу фимиам под образом курила. Слышу я, стук у ворот. Выглянул я в окно, и вижу: становой стоит, да солдаты с ним, а у ворот—часовые… Понял я вдруг — настал, верно, час! Сыновья-то мои — шапку в охапку, да к двери. «Стой! кричу я, стой!» Коль виноваты, так что ж тут бежать — и сам в дверях встал. Вошли тут становой, и сотский, и старшина. Перекрутили нас всех, всю семью поголовно — и повели из избы вон. Посадили меня в телегу связанного. Вижу я: с понятыми весь двор мой обшаривают. Под амбаром много добра нашли, всё мужицкого больше — да еще сумку одну шитую вытащили. Я, точно, во сне все сидел — ничего и распознать не мог. Только и понимал, что настал час. Вещи-то все краденые были. Стал я с подводчиком говорить, да потом и спросил его: за что это нас в кандалы засадили?

— Сыновья твои, говорят, вчера купцов перерезали! ответил мне подводчик.

«Ох! греховодники! подумалось мне; а еще вечор со мною молитву творили, да и сегодня на всенощной были»…

От мужика-то этого и узнал я в чём дело. Ночью из лесу домой шли мои сыновья-то, а их кибитка настигла. Вот, тут же и решили они обобрать ее. В кибитке двое купцов сидели, да дочка одного из них — девочка лет тринадцати. Поднялась тут между ними свалка. Ямщика-то обывательского мой-то старшой и ударь прямо стягом по голове, так и свалил его, как сноп…

Надоумил лукавый — купцов-то крикнуть: убили вы его, окаянные, в каторгу вас!.. Сыновья-то и испугались, да чтобы не было свидетелей и перерезали купцов. И девочку-то зарезать хотели, да посчастливилось ей!.. не до смерти докололи ее. Опомнясь, доплелась она кое-как в село, в верстах двух оттоле, — а там и дала знать… По свежим следам прямо и махнули к нам на двор. Ну, судили их — судили, да и меня тоже, по новому порядку очень уж долго… их в каторгу сослали, а меня оправдали. А, ведь, я-то всему виной. Себя сам потешил, Грушу в жёны без отцовского благословения взял — детей погубил. Ведь, люди-то этого не поймут, а на всякую вещь Божий зарок положен… Со мной-то сыновья всегда ласковы да добры были, нечего их хаять — да кровь им мешала, вишь, понять, что—добро, что зло. Не они виноваты!..

Я смотрел на старика Сирюкова: невольно вспоминая системы Фогта, и удивлялся: как это он каким-то чутьем предугадывал тайны нашей природы — еще так тускло освещённые лучом науки.

— Чай, тебе-то с Грушею жаль их теперь? спросил я его.

— Себя наказал, детей от нее приживая! отвечал он. А коли б сызнова начать, все также бы сделал. Что их жалеть!.. докончил он, махнув рукою.

В глазах его блеснули слезы.

— Ну, барин, за ласковое слово спасибо!.. скороговоркою сказал он вдруг и, повернувшись, вышел из комнаты.

***

Персоны